2025年8月ウムヌゴビ検診報告

2025年8月30日

今年2回めとなるモンゴル地方検診を8月7日から11日の日程で実施しました。訪問先はウムヌゴビ県(県庁所在地ダランザドガド)です。

今年2回めとなるモンゴル地方検診を8月7日から11日の日程で実施しました。訪問先はウムヌゴビ県(県庁所在地ダランザドガド)です。

この県には2011年に訪れており今回で2回目となります。同じタイミングでウランバートルのモンゴル国立母子保健センター(以下「NCMCH」)で心カテーテル治療第2班が活動を実施しましたが、ここでは地方検診班の活動についてレポートします。

成田空港にて

スケジュール

2025年8月7日(木) モンゴルミアット航空にて午後成田発、夜ウランバートル着 ウランバートル泊

2025年8月8日(金) 早朝ウランバートル出発。車でウムヌゴビまでおよそ560kmを移動。昼過ぎにダランザドガドにあるシャラヴ記念地域医療センターに到着。昼食後、午後から検診

2025年8月9日 (土)1日検診

2025年8月10日 (日)午前検診とカンファレンス。昼食後に現地を出発。夜ウランバートル到着。

2025年8月11日(月)朝ウランバートル出発。モンゴルミアット航空にてウランバートル発昼過ぎに成田着。空港にて解散

メンバー

リーダー:田村真通医師(秋田赤十字血液センター・ハートセービングプロジェクト理事)、メンバー:森雅啓医師(大阪母子医療センター)、額賀俊介医師(新潟大学医歯学総合病院)、服部苑子医師(秋田大学医学部附属病院)、谷口智子ナース(札幌医科大学病院ナース、ハートセービングプロジェクト理事)(写真中央はカテ班の秋吉端希医師)

モンゴルから参加=Enkhbold Bolor(ボロル)医師(NCMCH小児循環器科)、運転手1名、現地NPOからウルカ、フレルボルド、ミシェールの3名

今回の成果

3日間合計の検診数=164名(初日68名、2日目94名、3日目2名)うち問題なしが112名、有疾患とされた患者さんは52名

うちNCMCHへ紹介が26名、ソングト病院でフォローが3名、国立第三病院へ紹介が8名(要外科手術)、現地病院がフォローが15名

活動の詳細

(8/7 初日)

モンゴル到着後バヤンゴルホテルにチェックイン。夕食を終えてこの日は終了。

8/8朝6時バヤンゴルホテル前

移動途中の休憩

ウムヌゴビ県シャラヴ記念地域医療センター

(8/8 2日め)

朝6時にホテルを出発し車2台で一路ウムヌゴビへ。走行距離はおよそ550kmあまり、時間にして8時間です。途中ステップ地帯にあった掘建小屋トイレの近くで休憩を挟んで午後2時に現地に到着。昼食後3時から検診を開始ました。ウムヌゴビ県シャラブ記念地域医療センター病院は広い敷地のなかに複数の附属施設を備えた4階建てのビルで、ドクターの数は小児科医4名、成人循環器科2名が勤務しています。ほかの県立病院と比較して格段に設備が充実した病院なのは、この地域が金の採掘が産業のため資金的に恵まれた地域であるからとのことです。

到着を大勢の病院関係者が待ち受けていました

広めの部屋をリクエストしたところ講堂を使わせてくれることに

ロビーには大勢の患者さんとご家族が

わたしたちの検診活動向けに複数の診察室が用意されていましたが、わたしたちの活動のやり方として、大部屋を間仕切りをして、行き来しながらお互いの医師が意見交換したり、モンゴルの医師にモニターを見せたりと全員の連携がとりやすい方がよいので、大部屋をお願いしてそこに3台の心エコー機を設置して活動を行いました。

出入り口付近に受付を設営

心エコーを3ヶ所で開始。写真は森先生

今回初参加の額賀先生(中央)

検診開始15時半、18時半にこの日の検診を終えました。共に検診に参加された現地病院の成人循環器科の医師はモンゴル国立母子保健センターで5月ごろ約1ヶ月の研修を受けていたとのことで、そこで小児の心エコー検診のやり方を学んだばかりで、たいへん熱心にいろんな質問をされたりしていました。また、モンゴル国立母子保健センター(NCMCH)から参加されたボロル医師もまだ配属されたばかりの若手医師で、これまでNCMCHで心エコーをとったことがなかったそうで、今回わたしたちとともに活動できることをとても喜んでいて、この活動中もやる気いっぱいでこれからの期待がもてるドクターでした。

初日は68名の検診を行いました。宿泊は旅情を誘うようなツーリストゲルでした。

現地の成人循環器科の医師(左)、NSMCHのボロル医師(中央)と森医師(左)

NCMCHのボロル医師を指導する森医師

宿泊はツーリストゲルです

(8/9 3日め)

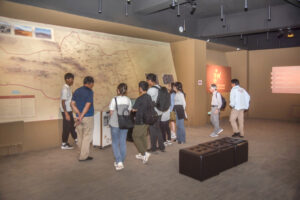

起床後、ゲルの外にみえた草原の先に日の出を満喫。車で病院に向かい、朝9時から17時まで、終日検診活動を行い、94名の検診を実施しました。この日は検診終了後に県立のウムヌゴビ博物館を見学しました。ウムヌゴビは恐竜の骨格や卵が発掘されており、また石器時代からヒトが暮らしていた痕跡も残っているそうです。

ゲルから出ると見事な日の出が

田村先生の心エコー画像を熱心に見入るボロル医師(白衣)、現地病院医師(後列中央2名)と初参加の服部医師(右)。最も左は患者さんのお母さん

院内のカフェテリアでランチ

来院されたお子さん

ウムヌゴビ博物館見学

恐竜の骨格や卵が発見された地域です

現地NPOが受付を担当

検診中のお子さんと検診のベテランの谷口ナース(左)

3日間が終わりました

(8/10 4日め)

9時から10時まで、2名の検診を行い、終了後には現地医師、NCMCHの医師を含め全員でカンファレンスを行いました。昼食後、帰路につきました。途中、ドラマ「VIVANT」で登場したバヤンザク(炎の崖)という奇景地帯に立ち寄りました。ここはアメリカのグランドキャニオンを彷彿とさせるような赤い砂岩の丘陵地帯でした。往路と同様に8時間のドライブののち夜21時にウランバートルに到着。夕食をとってこの日が終わりました。

赤い大地が印象的でした

バヤンザクにて

(8/11 5日め)

早朝バヤンゴルホテルをチェックアウト。7時45分発のモンゴルミアット航空で帰国。成田に13時40分着。空港にて解散。

今回の総括

- 2泊3日にしたことにより現地医師・NCMCHの同行医師に指導する時間がもてた

2025年は5月に続き8月も地方検診先での滞在日数を2泊3日としたことで、現地での検診活動のやり方を大きく変えることができています。これまでは時間内にすべての患者さんの心エコーを終えるために、日本から参加の医師のみがエコーを行うかたちでしたが、今年は時間的に余裕ができたため、現地の医師、NCMCHから参加の医師に実際にエコーをあててもらいながら指導することができました。また活動終了後にカンファレンスでもしっかりとレクチャーと引き継ぎを行うことができています。今後も可能な限りモンゴルの医師に直接心エコーをあててもらいたいと考えています。 - 問診票について

次回に向けて「主訴」と「どこでフォローアップしてもらうかの有無」の欄を追加するほうが良いのではとの意見がでました。検診班は初参加の医師もいるため、できるだけ記載統一を図りやすいように直していったら良いとの意見も出ました。 - ご本人やご家族への教育を図るために

おもな疾病(心室中隔欠損(VSD)、心房収中隔欠損(ASD)、動脈管開存(PDA))について書かれたパンフレットを今後用意し、手渡しするのが良いとの意見が出ました。これについて、こうした疾病の説明パンフレットはNCMCHですでに作っているにではないか、あるのであればそれをNCMCHから持参してもらったらどうか、なければNCMCHで作ってもらうのが良いのではないかとの意見が出ました。 - 心エコーの動画の記録

情報共有が必要な患者さんの心エコーについては動画撮影をとっておけばよかったとの意見がありました。 - 広い部屋のリクエストを事前に

今回、診察用にいくつかの診察室を確保していただいていましたが、連携のとりやすい広い部屋が活動しやすいので、事前に訪問先の病院にはそのことをお伝えしておけば時短になるとの意見が出ました。

今回の活動を終えて

ここ最近モンゴルの医師が積極的に心エコー検診でエコーをあてる時間が増えています。これにより日本・モンゴル両国の医師のコミュニケーションがうまく取れてよい雰囲気が生まれて、モンゴルの医師のモチベーションアップにつながっているようです。初めてモンゴルの地方検診に参加された日本の医師からは、いろんな場面に立ち会うことができて今後の自分にとって大変貴重な経験をすることができましたとの声が届いています。

この度も活動に参加された皆様、活動を実施するにあたってご支援・ご協力された皆様、この場を借りて御礼申し上げます。ありがとうございました。