2023.5カテ班報告

2023年6月1日

スケジュール

活動休止中の2021年7月に開港したチンギスハーン空港

5/3 成田出発OM502 ULN19:15

5/4 心エコー検診(82)その後カテ2例

5/5 カテーテル治療 その後カンファレンス

5/6 〃

5/7 ULN 7:45発OM501 成田13:40着

2023年5月3日(水曜日)、ゴールデンウィーク真っ只中の混み合う成田空港の第二ターミナルPカウンターに11時ごろ今回の参加者が集まり、まとまってチェックインをしました。ゴールデンウィークが既に始まっており、いったん羽田空港に来てから成田に向かったメンバーの中には、リムジンバスが渋滞で時間が読めないので成田エクスプレスにしました、という方もいらっしゃいました。地方発のLCCエアラインは若干遅刻もありましたが、全員無事に14:30成田を後にしました。

(同時出発の「アルハンガイ地方検診」も合わせてお読みください)

活動休止の3年で人員が若手に一新

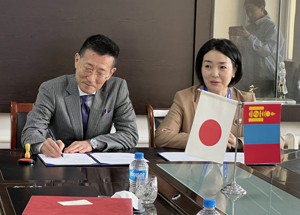

2023年2月活動再開にあたりモンゴル国立母子保健センターと合意書を締結

今回は3年ぶりの渡航でした。この3年の間に、モンゴル国立母子保健センター(National Center for Maternal and Child Health of Mongolia、通称NCMCH)小児循環器内科の陣容が大幅に入れ替わり、若手ばかりになりました。この2月に活動再開に先んじてパイロット渡航を行いましたが、その際に、NCMCHからの要望として、今後2,3年のうちに以前と同様のレベル(診断は日本の若手医師と同様レベル、カテーテルについてはモンゴル人医師が第一術者としてスタンダードなPDA(動脈管開存)を安定して処置できる程度)まで教育を行なってほしいということでした。

教育に軸足を置いて

バトウンダラハ先生(左)に指導する檜垣高史先生(中央)

活動初日はまず事前にメールされていた症例リストを見直して、今回の治療対象を改めて組み直しました。初日は動脈管開存(PDA)の施術を2例行いました。最初の2,3例までは今回から最重要としている教育を念頭に、ひとつひとつの手順にこだわりながら行い、準備から数えるとお一人あたり4時間かけての施術になりました。基本的な手技はまだまだではあるものの、大動脈造影検査を行い、スタンダードなものであれば動脈管開存を現地の13年目の医師を第一術者として治療できるようではあるものの、モンゴル人医師だけで安定的に治療していけるレベルではないことがわかりました。また、13年目の医師も他人を教育しながら治療するほどの余裕はないので、我々が積極的に指導していかないと全体のレベルが上がっていかないだろうこともわかりました。

2日目は動脈管開存、肺動脈弁狭窄、大動脈縮窄の施術を行いました。今回伝えきれなかったことのひとつとして、手間や時間の関係で省略してしまいがちな手順の中には、これからやっていくべき難易度の高い治療に取り組むうえで是非とも必要なものが含まれているということで、このことはまだまだ実感されていないように思われました。

2日目の夜は、日馬富士関から夕食の招待を受けました。日馬富士関はハートセービングプロジェクトの会員で、彼の運営する「新モンゴル日馬富士学園」は2018年9月1日に開校してから今年の秋で丸5年を迎えます。学校の給食で上質な牛乳を提供するための牧場も運営し始めた話もお聞きしました。

新モンゴル日馬富士学園

3日め中川先生による経食道心エコーのレクチャー

3日目は地方検診活動チームが合流しました。この日はまず中川直美先生による経食道心エコー(TEE)のレクチャーから始まりました。中川先生の英語による授業をNCMCHの子ども病院の院長ボロルマー先生がモンゴル語に通訳されるという形式で行われ、出席者全員に大好評でした。その後、心房中核欠損(ASD)を6例実施しましたが、ASDについては現地の医師だけで行うことはまだ難しいことがわかりました。

中川先生(中央)によるレクチャー

みなさん真剣に聞き入っていました

麻酔については、ハートセービングプロジェクトからは藤井園子先生が参加されており、現地の病院からも参加がありますが、日替わりでの参加のため深いところまでの指導に至らなかったようです。ですが、今年の秋から開心術が始まる影響からか、3年前に比べると反応がはるかに違っていたとのことです。

今回は学生さんもボランティアとして参加されましたが、回診を手伝っていただくなど大活躍されていました。

谷口智子理事(中央)

ボランティア参加の医学生のみなさん

指導をする藤井園子先生(右)

また患者さん方から絵のプレゼントをいただきました。みなさんとてもありがたいなと感激でした。

5ヵ年教育はまだ始まったばかりです。大枠の目標はあるものの、それを実現するための具体案はこれからです。渡航後の毎回実施する報告会の中でさらに参加者からの意見を吸い上げて指導のための方策を考えていきます。

またすぐに来ます!